畢贛導演的《地球最后的夜晚》票房大起大落,目前的討論大多集中于營銷手段,以及藝術片與商業片的沖突,而忽視了電影內部敘事與視聽語言上的缺憾。事實上,這部引發爭議的影片所彰顯出的,是一種極為典型的關于“審美”與“品位”的沖突。

在歲末年初的院線片中,雖然競爭對手中不乏《蜘蛛俠》等大片,《地球最后的夜晚》仍然獲得了超高的關注度,票房預售成績也創下了一個不大不小的紀錄。而與此同時,影片的宣發策略也引起了不少爭議。

依靠零點結束、與主角一起接吻跨年的新穎首映形式,《地球最后的夜晚》在宣發上大獲成功:預售票房高達1.59億,首日票房2.61億,超越了同期的許多商業電影,一度被不少人稱為文藝片的成功范例。

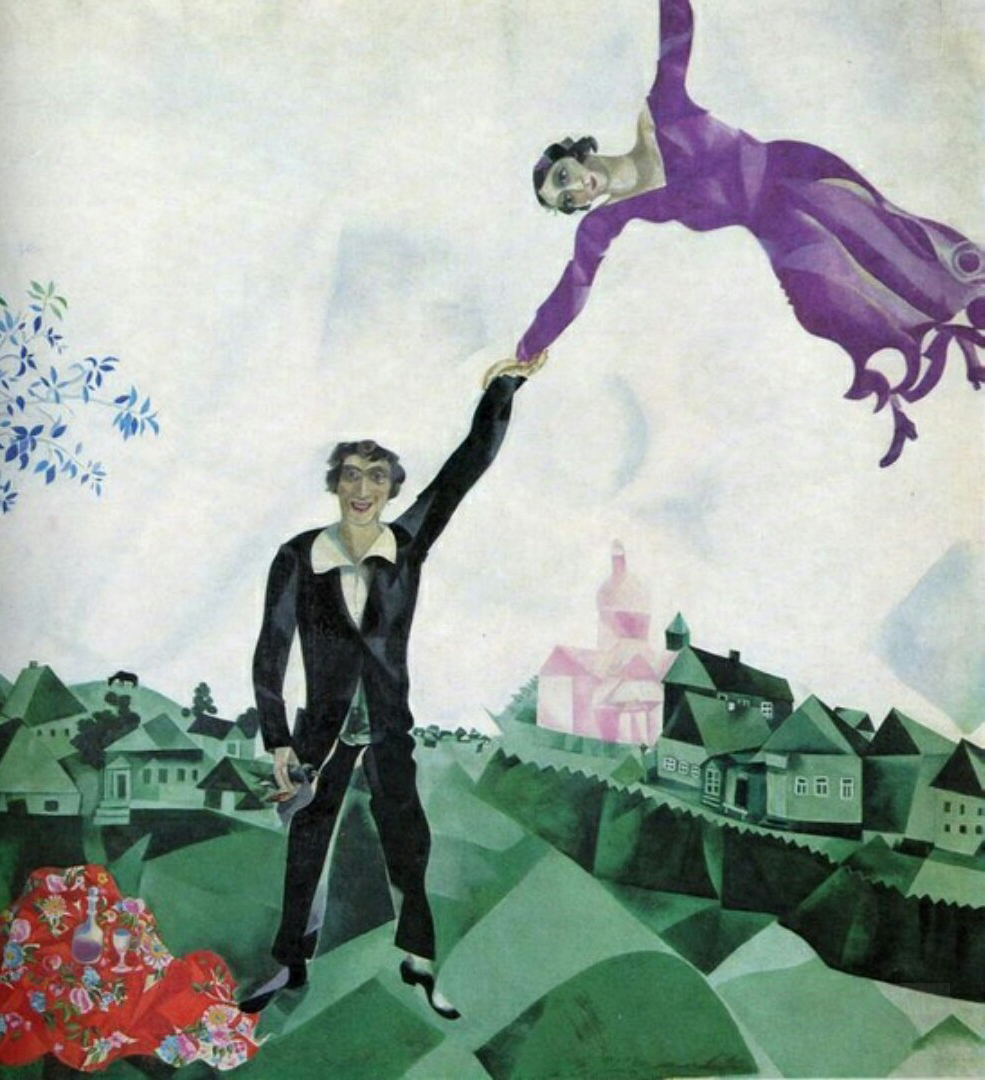

《地球最后的夜晚》劇照。

遺憾的是,在這充滿儀式的一夜之后,“不知所云”、“看不懂”、“爛”、“裝x”、“被騙了”等評論也開始不絕于耳,劇烈影響著影片的口碑:貓眼和淘票票的評分分別低至2.8和3.5,同一眾“年度爛片”為伍。在豆瓣上該電影獲得好評較多,超過6分,但也并不能說列入優秀電影范疇。

宣發策略精準地抓住大眾胃口和需求(盡管這種營銷有投機取巧之嫌)、藝術片與商業片的沖突.....這些固然是《地球最后的夜晚》引發爭議的緣由,但目前的討論似乎過多地集中于此,而忽視了電影內部敘事與視聽語言上的缺憾。這部經歷了大起大落,不斷引發爭議的影片所彰顯出的,是一種極為典型的關于“審美”與“品位”的沖突。但問題是,這些被景觀化包裝的小城生活與詩意符號,到底在多大程度上還對應著真實的故鄉與鄉土?又在多大程度上能夠引起“小城觀眾”的共鳴?

“粗鄙”的觀眾和“高傲”的文藝片

《地球最后的夜晚》所引發的沖突主要原因在于,由于營銷號或宣發方將影片塑造成一種商業愛情電影,許多觀眾抱著看《前任3》類型電影的娛樂心態走進電影院,想和心愛的人一起在歡樂又浪漫的情緒中進行跨年儀式。然而,在電影院中,人們發現它和自己想象的完全不是一回事兒,經過了昏暗、眩暈、沉悶、睡覺、中途離場之后,觀眾從期待轉化成不滿與憤慨。

隨著沖突的發生,觀眾分化成了不同的陣營。一邊是討厭電影的“維權派”,主要態度是“被坑了時間和錢還浪費了感情我想罵人”。正如網友“屠狗輩”一條得到了很多個贊的豆瓣評價:“宣發敢這么玩,那就有被噴死的覺悟。”他們的仇恨和憤怒基本是針對宣發“騙局”,認為電影和宣傳的不一樣,“貨不對版”。

另一邊是“藝術片精英派”,他們普遍覺得這是一部好電影,不應該遭遇這樣的謾罵。他們的觀點與許多有一定話語權的媒體/自媒體一致,認為討厭電影的人是“看不懂這部電影是如何敘事的,也不知道畢贛要表達什么”。就這樣,在電影院昏昏欲睡,甚覺乏味的觀影者被理解為愚蠢的庸眾。

當然,也有很多影迷是“看得懂”電影,也不喜歡——換句話說,就是單純地覺得這部電影還差點事兒,還沒那么好。

《地球最后的夜晚》劇照。

關于文藝片的討論中,并不是第一次出現類似的場景,《聶隱娘》口碑兩極分化,好評者攻擊惡評者“只會看《小時代》”;《闖入者》票房低,許多網友發言稱這是“國人文化素質的悲哀”。凡是一個文藝作品遭遇差評或者冷場,輿論中就會立刻產生一種對庸眾的責怪,無形之中為電影審美樹立著“門檻”和階級。通過將復雜的審美矛盾簡化為對庸眾審美品味的批判,一些人急于自己定義為這部“有意挑選觀眾”的“高端”電影的真正受眾,與那些懵懂無知而又粗鄙的低文化素質人群區分開來。由此帶來的問題是,對電影的評價變成了一個審美標簽和階級身份問題,而真正的內容討論從視野中消失了。但實際上,《地球最后的夜晚》的內容呈現還是有不少值得探討的可疑之處。

這部電影所講述的故事不算復雜,遠遠達不到讓普通人看不懂的程度。它講述的是男主角羅紘武追查殺死好友白貓的兇手左宏元,結果愛上左宏元的情人萬綺雯,被她所利用和迷惑,在追尋她的過程中迷失的故事。然而,片子的敘事結構過于繁復,很多劇情被碎片化處理,進行拼貼和插敘,顯得沒頭沒尾。舉例來說,在片中有一段一男一女摟在一起,男子一邊吃蘋果一邊流淚的劇情,這段劇情拍攝了接近五分鐘。在此之前,沒有任何關于這兩個人物的介紹,在此之后,這兩個人物再也沒有在片中出現。許多觀眾都反饋,根本不知道吃蘋果的人是誰。仔細思考后,可以猜測這個男子是男主角的朋友“白貓”,但也無法確定,在當時更是無法立刻進行猜測。無論是哪一種觀眾,對于這樣的情節可能都是一時之間不能進行劇情串連,也無法立刻產生共情的。這樣的處理可以理解為某種刻意的敘事方式,也可以理解為導演的敘事和剪輯失敗。在粗暴的語境下,它只能被理解為作者風格。

《路邊野餐》劇照。

同樣的問題發生在導演畢贛的上一部影片《路邊野餐》中。由于他有著對長鏡頭的偏執,所以在電影中呈現了一個長達40分鐘的長鏡頭。在這個長鏡頭的展現過程中出現了許多技術瑕疵,例如拍攝車輛在盤山公路上行駛時缺幀導致觀眾觀感眩暈,拍攝銜接不好鏡頭穿幫,長鏡頭在進行屋內屋外穿梭時調整光圈不及時出現過暗及過曝,一段時間內看不到畫面內容等等。在當時,這些技術瑕疵和影片糟糕的收音一起,被許多文青理解和認定為導演特殊的風格,而不是為了形式犧牲內容導致的拍攝失誤。耐人尋味的是,新片《地球最后的夜晚》同樣有長鏡頭,而且更長,長達一個小時。但有了幾千萬投資,專業攝影組加持,拍攝設備大幅度升級后的畢贛,卻再也沒有出現這種“拍砸了”的“導演風格”。由此可見,當初的拍攝到底是技術失誤還是有意為之,還有待商榷。

因此,面對文藝電影兩極分化的評論,不能簡單粗暴地將其歸類為看得懂和看不懂的問題,而需要回到影片本身,探索這種復雜的審美矛盾如何產生。

一種小資情趣:奇觀化的故鄉

畢贛的兩部作品《地球最后的夜晚》和《路邊野餐》一脈相承,其敘事邏輯,鏡頭運用等在本質上沒有改變:永遠在漂泊的浪子,翻山越嶺尋覓他中意的女人,在曲折回轉的鄉鎮路上陷入夢境,遇到一個純凈的鄉鎮姑娘和一場熱鬧但與他毫無關聯的集會,在恍惚的氛圍中試圖抓住歲月與愛……類似的套路還有很多。總體而言,這兩部電影都力圖創造出一種奇觀。

首先,畢贛聰明地在影片中采用了貴州方言,造成了語言的奇觀化。對于大多數人來說,這是一種比較陌生的語言,需要靠看字幕來完全明白,因此,貴州話的新鮮腔調和語言上的隔閡,能夠在給觀眾帶來某種“異域風情”的同時遮掩掉臺詞的矯揉造作:

“人和人之間,不都是由誤會組成的。”

“你要相信我,就像相信那段咒語一樣。”

“人在最傷心的時候,會連著蘋果的核,吃完一整個蘋果。”

“泥石流不可怕,活在記憶里面才可怕。”

“最后問你一句,跟不跟我走?”

以上這些對話都來自《地球最后的夜晚》,并被宣傳方挑選為宣發素材。正是因為言語中充滿了濃厚的商業愛情電影氣息,才會被不少觀眾誤會電影的性質。電影里同樣非日常化的句子還有“如果我找到了野柚子,你就滿足我一個愿望”、“她是一個神秘莫測的女人”、“我真希望你是她”等等。試想,如果讓片中所有的角色都用普通話,動輒就對人說出這些臺詞,失去了方言的掩飾后,難免會顯得有幾分做作和惡俗。

《地球最后的夜晚》劇照。

而且,不僅是談情說愛還愛擺酷的主角們,就連販夫走卒如果不是用貴州話掩護,也會顯得有幾分惡俗,或許還有幾分尷尬——一個懂貴州話的人會發現,在這部有著繁多對話的電影中,許多角色的語氣都如同念課本般僵硬,不說日常口語,只說詩意改造后的書面語。不僅如此,他們的對話中幾乎不出現廢話,也不出現口頭禪和語氣詞,反而像是在做演講。舉例來說,在男主角與女囚犯的對話中,一個一直混跡街頭的中年女囚犯,竟然抒情地徐徐講述自己看過的咒語讓房子旋轉的童話。而某個農村小旅館的老板,評價女主角“她是一個神秘莫測的女人”,“她沒有錢了,就每天給我講一個故事抵房錢,一直講到我們結婚”。這些言語很難讓人相信角色是活生生的當地人。比起生動真實的角色來說,他們更像是敘述者本人的替身。

從視覺上,導演進行了景色上的奇觀化。無論是《路邊野餐》還是《地球最后的夜晚》,其中都有大量小清新風格空鏡拍攝。生銹的時鐘、廢棄的鐵軌與郁郁蔥蔥的植物、破舊的房子、蜿蜒互通的村鎮臺階與道路……導演精心挑選了獨特的帶有貴州風情的景色,用不同的光線和拍攝方式加以包裝,在鏡頭面前浪漫化地表現。在《地球最后的夜晚》中,這種包裝和升級更為明顯:大量的水在破舊的房子上折射出粼粼水光;殘破的農村瓦墻有五光十色的霓虹燈,鎮上殘破的電影院有著昏黃的燈光和恰到好處的紅絲絨椅……

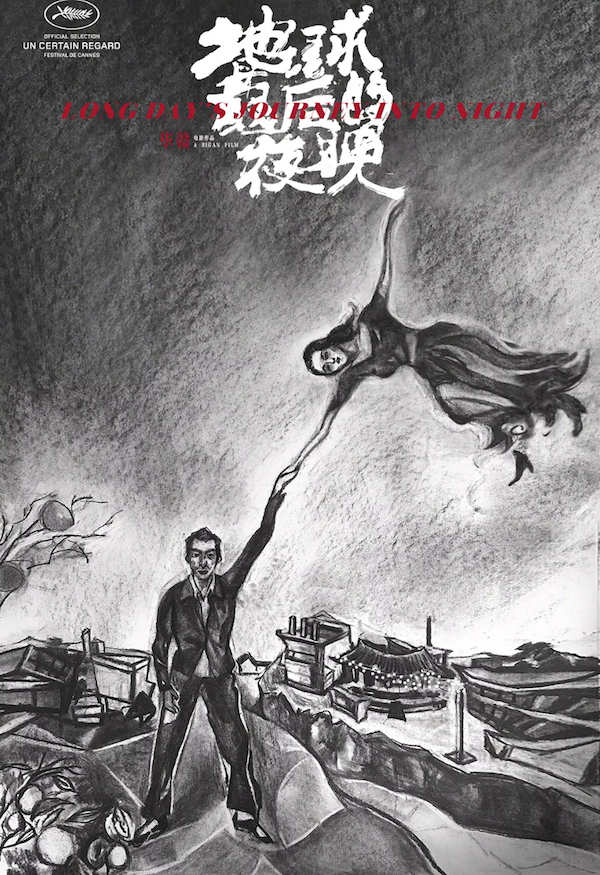

《地球最后的夜晚》宣傳海報。

《地球最后的夜晚》劇照。

以上這些元素符號和混亂、零碎、常常在故事高潮戛然而止的敘事交織在一起,共同形成了電影的主體。整部電影帶有明顯的王家衛氣息,但顯然更為生硬。王家衛電影以香港或者上海為背景,都是經濟發達、小資文化盛行的城市,在這樣的城市里,迷離燈光映襯著殘破建筑中的主人公,喃喃自語一些文藝腔調的話更容易讓人接受。相比起來,凱里的風土人情實在是與畢贛呈現的風格相差甚遠,很難想象這樣的故事和風景是從凱里內生出來的:它有凱里的破舊綠皮車,老式賭博水果機,骯臟的街面,搖搖欲墜的破屋,卻不會有同樣灰頭土臉、面目庸碌、不知所措的人群。它看似展現鄉野,但實則展現的從來不是鄉野, 不帶一絲鄉土的氣息,只有無窮無盡的詩意展演——粗鄙、貧困和落后的一切被包裝成了一種帶有復古色彩的唯美風情。

而穿著皮質長風衣的男主角、大波浪綠絲裙的女主角穿梭其中,展現一種理想主義的浪漫生活。男主角回到家鄉后似乎無所事事,他聲稱自己在火車上看到了死去好友的靈魂,從此開始追查他死去的真相;女主角則斡旋于黑幫老大和男主之間談戀愛,閱讀、看電影,又突然離開男主角遠走他鄉變成一個歌女……他們雖然生活在破舊、落后的村鎮,但“出淤泥而不染”,無論生活方式還是興趣都與貧瘠的生活毫不相關,反而充滿了典型的城市中產階級趣味。

夏加爾畫作中飛翔的情人。

夏加爾的《散步》(上)與《地球最后的夜晚》海報,當然這可以被解釋為靈感來源抑或致敬,但當整部影片中充滿比比皆是的拼貼與挪用,致敬與模仿甚至是“山寨”的界限就變得曖昧起來。

事實上,這部片子剪裁拼接的中產階級趣味符號還有很多:片名地球最后的夜晚來自智利小說家博拉尼奧的同名短篇小說集,英文片名Long Day's Journey Into Night是美國劇作家尤金·奧尼爾的作品。片中多處核心意向是對塔可夫斯基電影的借鑒(水杯被火車震落來自于《潛行者》,拉蘋果的馬讓蘋果散落一地來自于《伊萬的童年》,人體旋轉和燃燒的房子來自《鏡子》),飛在城市上空的情侶則明顯和夏加爾有關。此外,還采用和《穆赫蘭道》一樣一段現實一段夢境的敘事方式……

《長夜漫漫路迢迢》作者:(美)尤金·奧尼爾,譯者: 喬志高,版本: 貓頭鷹文化|四川文藝出版社2017年5月

誰是《地球最后的夜晚》的目標受眾,答案呼之欲出。盡管畢贛選擇了具有廣大群眾基礎的明星作為主角,積極對電影進行商業宣傳,并在接受采訪時回應表示“難道他們(小城市的人們)就應該看那種電影嗎?我從來不那么認為”,但這顯然是一部主要拍給在一二線城市生活過的文青的電影。如果觀眾沒有一定文化基礎,沒有經歷過非常規敘事電影,不具有鄉土情懷,多半難以接受這樣冗長瑣碎的情趣展示。在他的家鄉,倘若真的在某一個星光熠熠的浪漫夜晚,一個和男主角同齡的凱里修車工花費兩小時觀看這部片子,他有很大可能既感到對片中奇觀化后的貴州感到陌生,也并不理解導演所進行的趣味展示。

文藝電影的文化焦慮

匈牙利藝術學家阿諾爾德·豪澤尓(Arnold Hauser)在他的作品《藝術社會史》(The Social History of Art)中認為電影自誕生以來就面臨的危機之一,就是必須要面對“非藝術公眾”的受眾。對于《地球最后的夜晚》等多部文藝片,我們的討論也多集中在這一方面。普遍的觀點認為,完全趨就于大眾審美,會造成純粹的商業化和藝術的缺失。但當輿論完全偏向于“非大眾”時,是否就一定能創造出完美的藝術?

在《地球最后的夜晚》故事中,男女主角游離在村鎮風情之上,身處于擺拍油畫式的場景之中,他們的相貌、衣著、趣味無一不來源于鄉野卻高于鄉野,就像來到農家樂參觀的城市游客。在故事之外,從整個電影來看,畢贛在進行鄉土淳樸風情展演的同時,反復表達出的是脫離日常的超現實主義趨勢。當然,并不是所有書寫小鎮的藝術家都要像賈樟柯那樣進行社會反思,但畢贛顯然采用的是一種完全趨附于階級化高雅藝術,剝離大眾的表達。他把自己蓬勃但無法定義的情緒用一種獨特的形式書寫出來:既不內生于他一再書寫的故鄉本身,也不來自于他本人的經歷或者視野,而是被塞進知名大師所創造過的框架和意向之中,從而把一個情節稀少的簡單故事復雜化,最后形成這樣一部中產文青情趣式拼盤電影。

《地球最后的夜晚》劇照。

許多電影受眾同樣具有“反大眾”的精神。在打分尚可的豆瓣平臺上,評論區上的熱門發言有“你看懂《地球最后的夜晚》了嗎”,還有“三刷后故事線梳理”、電影所涉及的大師作品/符號盤點等等。顯然,這些觀眾脫離了最根本的觀影體驗,走向的是典型的文化焦慮:迫切地想要用研究電影去代替欣賞電影,希望知道每一個典故/情節的來源,仿佛只有這樣才算是看懂,而只有看懂了,才配得上評價這部電影。他們攻擊打一星的觀眾:“說這部片子爛的人,你們覺得好的片子是什么”。歸根結底,這不是對審美差異的質疑,而是對對方知識/教育水平的蔑視,是一種居高臨下的詰難。

這種現象反復出現在近年來多部針對文藝片的討論當中:對電影的評價已經不再純粹,而總是和商業性、藝術性等標簽掛鉤。豆瓣網友順時針逆時光在點評《路邊野餐》時就寫道:“中國電影界一直以來有個奇異的現象。只要是商業片,加一點點文藝元素,就算是爛片也會贏得稱贊;只要是文藝片,加一點點商業元素,明明很棒也會被罵搶錢。”這段發言固然有夸張和偏頗之處,但確實能夠說明,有不少人都認識到,“文藝片”和“商業片”的劃分已經成為了彰顯“格調”的代名詞。仿佛只要展現出背棄庸俗受眾的姿態,就已經是一種格調上的成功。這也是為什么畢贛“我覺得對觀眾最大的尊重就是不去在乎他們”的發言會受到不少人的追捧。

《格調:社會等級與生活品味》,[美] 保羅·福塞爾 著,梁麗真、樂濤、石濤 譯者,版本:后浪|北京聯合出版公司,2017年2月

美國作家保羅·福塞爾在其作品《格調》(《Class》)中,觀察美國社會80年代的上層、中產與底層民眾,入木三分地刻畫了各階層人群的衣食住行、思想觀念等方面的階層印記。他洞察到,鄙視大眾的階層化審美背后有著深刻的社會學與心理學根源,而這樣的根源來自于強烈的中產階級焦慮:由于非常擔心自己會下滑一個或兩個等級,所以需要通過教育文化程度、知識水平、藝術審美等反復確認自己的社會位置。

如今,文化焦慮程度又有過之而不及。本可以用來作為階級區隔的藝術私密性逐漸喪失,開始具備公共性:觀賞門檻大大降低,審美權力已經發放到大家手中,十幾塊到幾十塊的電影門票讓大眾走進電影院成為可能;同時,大眾還輕而易舉地依靠移動互聯網獲得話語權,能夠肆無忌憚地表達自己的觀點,并與更“高級”的審美趣味產生強烈沖突。并且,在數量上,意圖區隔于大眾的文化精英顯然不占任何優勢,這極其容易造成中產知識分子的進一步失落。

但無論如何,他們都必須接受現實的變化,糟糕的平均分和影院不斷減少排片量……畢竟,當號稱“不在乎受眾”的文藝電影走入商業影院,銀幕的光輝照耀著觀眾的臉龐時,那些打一星和打五星的人都相處在同一個世界上。

標簽: 地球最后的夜晚