昨夜,不僅因電影的營銷,還因電影名攜帶的意味,讓很多人選擇了畢贛的《地球最后的夜晚》。然而,昨晚傳出很多人睡著或提前走,還有人要求退票……這部片子有著畢贛向塔可夫斯基致敬的意味,不妨我們來看看杰夫·戴爾是怎么看塔可夫斯基電影的?

你為何看電影?你如何看電影?

任何試圖用固定框架解讀一位藝術大師的努力都存在潛在風險。有人在“知乎”上發帖:如何欣賞伯格曼、費里尼、塔可夫斯基、戈達爾?熱心網友給出的回應可謂五花八門,但讀完只會令人更加茫然。

解讀塔可夫斯基在蘇聯拍攝的最后一部、所謂的“科幻題材”的影片《潛行者》時也是如此:中文網站和俄文電影網上貼出的數千篇影評,雖然都在談論其中“潛行者”的形象、“區”的隱喻意義,得出的結論卻大相徑庭。但這絲毫不妨礙塔可夫斯基的影迷們對此津津樂道,渴望以自己的認知接近影片的內核。

在21世紀,看一部好電影的耐心已經消失

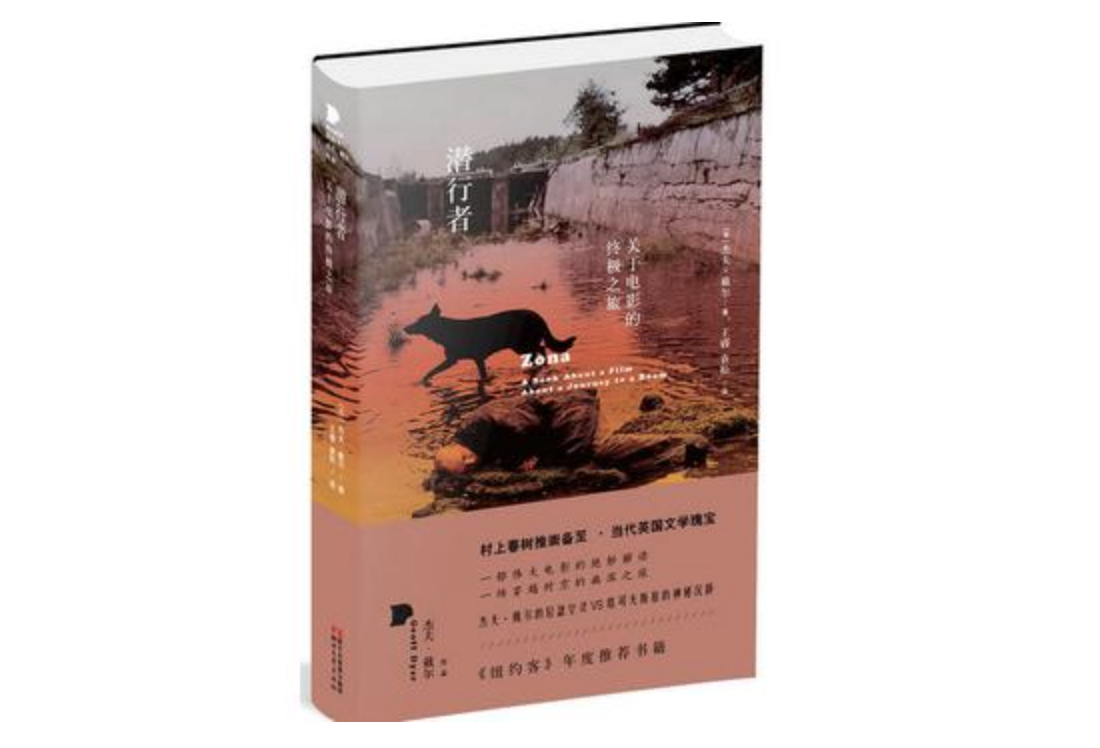

不包括在家中使用DVD看碟,英國作家杰夫·戴爾記不清自己在影院看了多少次《潛行者》。多年來他保持著一種習慣:在倫敦或其他地方旅游時,他先要翻看附近的雜志,如果碰巧近期有某地正在上映這部電影,那么“看電影就成了頭等大事,一周的安排都要圍繞它成形”。為表達對這部電影的熱愛,他專門寫了一本書,書名就是《潛行者》。為強調這部電影在他個人觀影史中的地位,他又特意加了一個副標題:“關于電影的終極之旅”。

這并不是一段賞心悅目的旅程。杰夫·戴爾擅長對細節的把握,他在這本書中幾乎提到了《潛行者》里的一切:他描寫潛行者妻子的睡意、揣摩酒保的心態、細究“區”里的植物類型,其對影片細枝末節的著墨到了無以復加的地步,然而最終我們卻沒能獲得任何持久而明確的結論。

作者的行文和塔可夫斯基鏡頭的畫面流動有驚人的相似之處;換言之,他在盡力用文字來還原電影中的世界,這給讀者寬闊的想象空間,也最令人頭疼。讀到結尾我們突然明白,或許俯拾即是的思想碎片才是這本書的重心,就像這部電影的任何一個片段都可以單獨拆分出來供人細品。

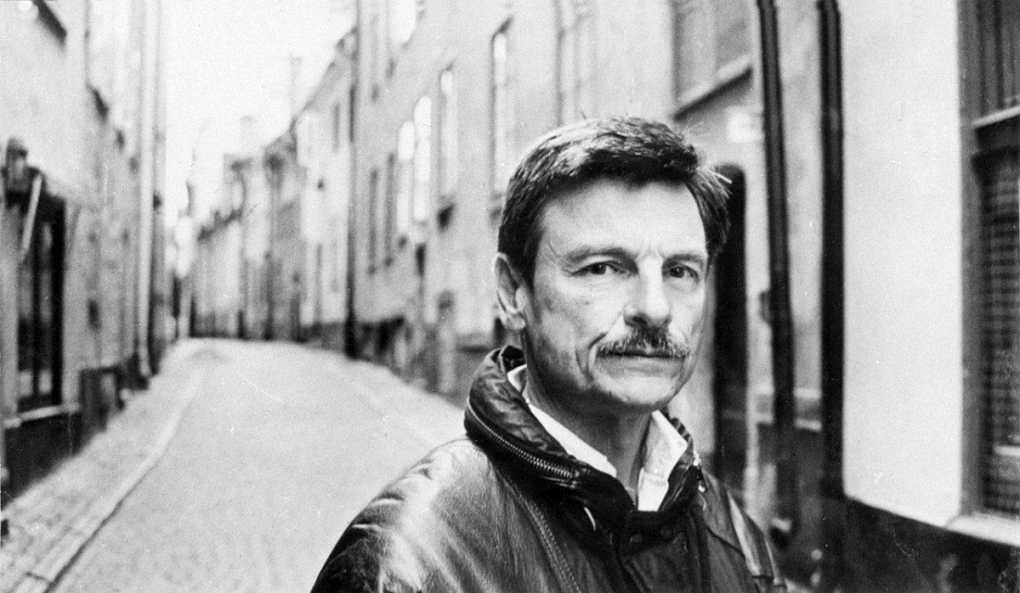

塔可夫斯基

塔可夫斯基影片的詩性成為杰夫·戴爾寫作的特點,這些文字常常使人想到“煙”,想到邊界曖昧的黃昏和暮色,有時你會忍不住讀出聲來。閱讀他謎一樣的優美文字,會不由自主被其中蘊含的“感覺”所俘獲,而穿插其中的自傳式敘述又讓人不時清醒過來,他仿佛是在提醒讀者:你并不是在看電影本身,而是透過光和影的滑動,聽一個內心豐富而坦率的人講他自己的情感歷程。

令人意外的是,這并不是一本以探討電影《潛行者》主題為中心導向的作品。就像潛行者帶領作家和教授進入神秘的“區”,以及那據說可以滿足所有絕望之人深層次愿望的“房間”,杰夫·戴爾試圖在對影片的鏡頭剖析時,并置至少另外三個空間:拍攝電影時的種種花絮,影片中的情節和場景所串聯起的其他影片,以及杰夫·戴爾個人成長和生活的經歷。在“導演生平”、“電影世界”和“作者經歷”三者中,最缺乏趣味性的大概要算第二條,但你不得不承認,它或許最接近副標題中提到的“終極之旅”。

杰夫·戴爾發揮了自由聯想的長處,不放過任何一次類比的可能性:“在《潛行者》里有很多后腦勺的鏡頭;也許達倫·阿羅諾夫斯基的《摔跤王》的片段就是從塔可夫斯基那里得到靈感,制造懸念的……”“一卷黑色的膠帶,像墨一樣黑,帶著幾綹血痕——魚的血?——在水面展開,火車疾駛的聲音,混雜著拉威爾的《波萊羅舞曲》——它在電影史上的地位與寶黛麗和達德利·摩爾的《十全十美》密不可分……”

杰夫·戴爾正是通過這種聯想的方式,將電影史上不可錯過的重要影片列了一個長清單。這些被列舉的影片或者直接影響了塔可夫斯基,或者受到了他的影響,還有些僅僅表現在敘事片段上的相近、鏡頭處理上的異曲同工,與《潛行者》構成奇妙的互文,最終共同構成了杰夫·戴爾電影觀的注腳。

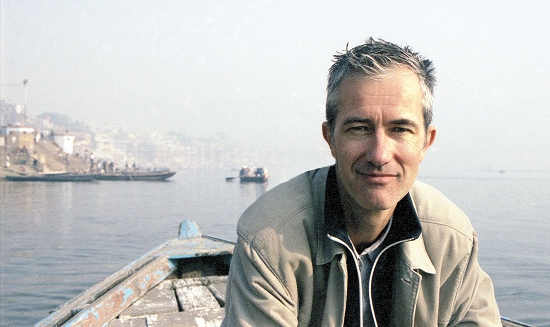

杰夫·戴爾

廢

像其他影迷一樣,杰夫·戴爾也同樣對塔可夫斯基獨特的象征和隱喻感興趣,他對“區”和“房間”究竟指的是什么,也進行了種種猜測,甚至不惜花費筆墨贅述切爾諾貝利事故以及蘇聯的政治決策。

然而,在他使用個人的例子作為舉證,提出“區”對自然科學(教授)和人文藝術(作家)來說具有的形而上的意義,“房間”揭示出“你得到的并非你以為自己所希望的,而是你最深層的愿望”之后,又在最終否定了它們的存在意義:“最糟的是,不僅是他們不需要‘區’,甚至沒有人需要它。一個毀滅的可能性:世界上最神奇的地方,最神奇的事,卻沒有人需要它。”

這不由得使我們又一次想到那個問題:電影的本質到底是什么?它是關于講故事的藝術,還是僅僅專注于影像?作者認為,如果僅僅考察主題,《潛行者》是一部“兩句話就能總結完的電影。如果總結意味著縮寫成一個摘要,那么這本書就是摘要的反面:它是擴張和延伸。”

顯然,他通過對現存之物繁復的描述,斬斷了普通觀眾對影片的意義內核“解謎”的欲望。如果真的將觀看《潛行者》作為一場曼妙的塔可夫斯基之旅,那首先要做的是摒棄“終極意義”,不去問“電影想要說什么”。

《潛行者》,(英)杰夫·戴爾著,王睿/袁松譯,浙江文藝出版社2017年6月版。自嘲為傳統學術研究的“破門而入者”的杰夫·戴爾,這次將目光轉向了一部影響他一生的偉大電影,俄國導演安德烈·塔可夫斯基的《潛行者》。這是一次前所未有的電影寫作:他猶如在用文字輕柔而淡漠地撫摸每一個鏡頭,每一道光線,每一個神態,每一句對話。

果真如此,我們還為什么要去看電影?塔可夫斯基這樣說:“我認為,人們去電影院的一般的目的是因為時間:為了失去或錯過的,為了不曾擁有的時光。人們為了生活經驗去看電影,因為電影有一點是其他藝術不能比的,它能夠開闊、豐富、濃縮人們的實際經驗,它不僅僅是豐富,而且延長,就像我們常說的那樣。這就是電影真實的力量所在,而明星、情節、娛樂性,都與此無關。在真正的電影中,觀眾不僅是觀眾,而且是見證人。”這就不難理解,他為什么把一分鐘的時間,用五分鐘來表達,他悠長而深邃的長鏡頭、他“雕刻時光”的努力,落腳點是使觀眾重拾或獲得一段記憶。

要獲得這種觀感,電影對于觀眾不是沒有條件、沒有任何要求的。它需要觀看的人像杰夫·戴爾那樣沉下心,足夠耐心地欣賞玻璃鏡面上的霧氣漸漸隔離了屏幕外的人和屏幕里的風景,欣賞一只狗緩慢地舔舐盤子里的食物,或者是欣賞潛行者平躺著在堆滿書的房間里,長久地保持睡眠的動作,臉上的皺紋一點點張開。塔可夫斯基善于發現被廢棄的普通之物具有的魔力。回到支離破碎的現實情境,我們面對冗長的鏡頭,哪怕做不到像杰夫·戴爾那樣狂熱,也至少需要保持在鏡頭面前不打瞌睡。

《潛行者》劇照

可惜的是,這樣的耐心已經被現代生活的節奏完全磨損。杰夫·戴爾感慨道,“也許我們這個時代的新生事物之一就是快速的無聊--比如速溶咖啡——而不是逐步顯現、慢慢令人窒息的感覺”。

由此他不無惋惜地提出,21世紀的我們已經離塔可夫斯基的時間越來越遠,沒有什么能持續——沒有人能集中精神關注什么事——超過兩秒鐘。“很快,人們就沒法欣賞西奧·安哲羅普洛斯的《尤利西斯的凝視》那樣的電影,或者閱讀亨利·詹姆斯,因為他們都沒有耐心從一個冗長的畫面或句子過渡到另一個冗長。”

我們不禁又要重提文章開頭“知乎”網友的問題:在今天,如何欣賞伯格曼、費里尼、塔可夫斯基、戈達爾?誰還能做到像杰夫·戴爾這樣一遍又一遍沉浸在看似無聊的畫面之中,猜想荒蕪的廢墟之地正有風從屏幕里吹過來?

但這顯然已經超出了作者的能力范圍,也絕非他的目標。他或許只是想告訴我們,《潛行者》對他本人的重要影響。他斷言,如果自己沒有在二十來歲的年紀看過這部電影,他“對世界的感知將會從根本上減弱。”而他對待這部電影的態度,就像阿爾貝·加繆所講的一樣,“談論你所愛的事物,最好的方法是輕輕說起它。”他只是熱衷于在影片的每個耐人尋味的地方按暫停鍵,給我們講述這些鏡頭的來龍去脈,和導演的關系、和其他影片的關系、和自己生活的關系……我們有必要放棄探尋這些鏡頭在整部作品中的“終極意義”,因為所有觀影的最大享受不在旅行的終點,而是在路上。

標簽: 電影