馬派:曲線運(yùn)行成大道

——寫在京劇馬派藝術(shù)人才培訓(xùn)班匯演之際

作為國(guó)家藝術(shù)基金2017年度資助的人才培養(yǎng)項(xiàng)目,北京馬連良藝術(shù)研究會(huì)發(fā)起,聯(lián)合北京京劇院和北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,于2017年11月舉辦了京劇馬派藝術(shù)人才培訓(xùn)班。為了展示馬派班的教學(xué)成果,2018年6月19日至21日,《趙氏孤兒》《審頭》《淮河營(yíng)》《白蟒臺(tái)》《清官冊(cè)》將在北京長(zhǎng)安大戲院上演,向國(guó)家藝術(shù)基金和廣大觀眾進(jìn)行匯報(bào)。值此之際,回想起學(xué)習(xí)班曾約我和班上的青年學(xué)員交流,我重新憶起當(dāng)年觀看馬連良先生的戲,那光彩照人的舞臺(tái)形象至今難忘,由此也聯(lián)想到曾經(jīng)追溯過(guò)大師的藝途,其進(jìn)取歷程和內(nèi)中所體現(xiàn)的可貴的藝術(shù)精神,對(duì)于今人學(xué)習(xí)和傳承流派藝術(shù)具有重要的啟示意義。

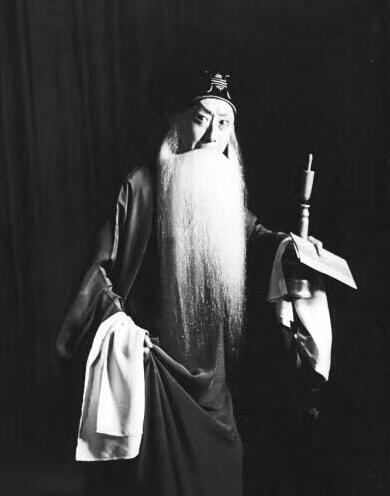

馬連良演出《四進(jìn)士》

在京劇不到兩百年的歷史上,各行當(dāng)名家輩出,流派紛呈,相映生輝,匯聚成絢麗多姿的梨園景觀。流派是時(shí)代和劇種發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,每個(gè)流派的孕育、形成,又都是大師、藝術(shù)家心血和才智的結(jié)晶。它離不開藝術(shù)家的主觀條件和藝術(shù)追求,其中既有共性的方面,如后人經(jīng)常概括的堅(jiān)持從自我出發(fā),善于繼承、勇于創(chuàng)新等等,都是創(chuàng)造流派必不可少的條件,但與此同時(shí),每位創(chuàng)始人由于自身諸多因素、條件的不同,選擇的進(jìn)取方式和走過(guò)的藝術(shù)道路又各有自己的個(gè)性色彩,很值得分別加以研究。

馬連良演出《借東風(fēng)》

馬連良先生給我印象最深的是,既有遠(yuǎn)大的志向,又扎扎實(shí)實(shí),不走捷徑,前進(jìn)的步子寧可慢些,決不急于求成、淺嘗輒止。上個(gè)世紀(jì)90年代,我曾經(jīng)寫過(guò)《從最遠(yuǎn)處走向輝煌》。幾何學(xué)有一個(gè)公理——兩點(diǎn)之間直線的距離最短,但仔細(xì)追尋馬連良早年的藝術(shù)足跡,會(huì)發(fā)現(xiàn)一種奇異的現(xiàn)象——在幾個(gè)重大的轉(zhuǎn)折處,他的取向都呈現(xiàn)出曲線運(yùn)行,即使具備直行的條件,運(yùn)行軌跡也是曲線狀態(tài),給人以舍近求遠(yuǎn)甚至有時(shí)走回頭路的感覺。

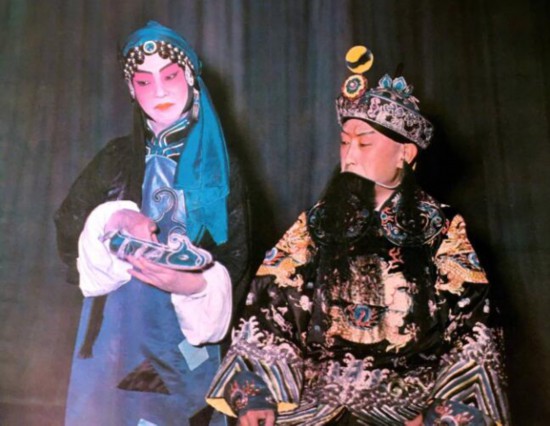

馬連良(右)、譚富英(左)演出《群英會(huì)》

最早的一段,始于他從富連成科班畢業(yè)出科。按學(xué)員的普遍做法,憑借他在科班里已然嶄露頭角的初步資本,在京城戲班謀求一個(gè)位置順理成章,且前景可期,但他竟毫不猶豫地隨三叔馬昆山千里迢迢地南下福建了,一去就是一年多。福建地處東南沿海,遠(yuǎn)離京劇的大本營(yíng),風(fēng)土人情、語(yǔ)音習(xí)俗都和北京存在很大差異,地方劇種非常活躍,京劇的觀眾面相對(duì)較小,在人們心目中不是出名角的地方。這是他的第一步“舍近求遠(yuǎn)”。

等到一年多過(guò)去,他又有了出人意料的選擇,“曲線”調(diào)頭轉(zhuǎn)回北京,要求重回富連成學(xué)藝,讓主持班社的葉春善、蕭長(zhǎng)華兩位老先生深感意外。那時(shí)的科班沒有研究生班,他也不是想請(qǐng)名師、學(xué)名劇,而是要求再學(xué)點(diǎn)兒以念、做為主的戲,配角的戲。兩位老先生破例答應(yīng)了,同意特例特辦,他晚上可以不和學(xué)員一樣住在班社里,年限不拘,什么時(shí)候覺著行了,隨時(shí)可以離開。他則表示聽先生們的,什么時(shí)候看他行了,再出科。

于是,他重新入科再修,邊學(xué)邊隨班演出,又是三年之久,直到葉春善發(fā)話,說(shuō)他確實(shí)行了,他才第二次告別富連成,外出正式搭班。如果加上去福建的一年多,那么他出科伊始的前行軌跡,就有將近五年是曲線運(yùn)行,后面的三年似乎還是走回頭路,或原地踏步。五年,初出茅廬的五年,他的做法是否屬于無(wú)謂的徘徊和耗費(fèi)呢?

這要看得失怎樣計(jì)算。從盡快唱戲掙錢,在京都藝壇樹立自己的小名氣方面來(lái)看,確實(shí)是虧了,因?yàn)檫@種做法把掙錢、成名都向后推遲了,但是用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光估量,得失就大不相同。出科即南下福建,固然對(duì)謀求在京劇大本營(yíng)早些立足不利,然而卻取得了較大的自由度,可以在外省他鄉(xiāng)放手把自己在科班里學(xué)到的東西都拿出來(lái)實(shí)踐,沒有約束和顧慮,小生、武生、老生戲都唱,老戲、新戲都演,東南沿海成為他盡意揮灑的實(shí)驗(yàn)場(chǎng),這在名家云集、清規(guī)戒律較多的京城是根本辦不到的。由此他廣泛實(shí)踐、歷練了所學(xué)的東西,經(jīng)受了舞臺(tái)檢驗(yàn),也開闊了眼界,嘗試進(jìn)行了新的探求,如方言語(yǔ)音的差異,使他發(fā)現(xiàn)不能僅靠唱、念打動(dòng)觀眾,還要在“做”上下功夫,用細(xì)膩、逼真的神情、動(dòng)作表現(xiàn)人物的思想感情,這對(duì)他后來(lái)把唱、念、做、打視為不可偏廢的整體,進(jìn)行全面的錘煉、追求,應(yīng)該說(shuō)起到了促進(jìn)作用。同時(shí),在廣為實(shí)踐中檢驗(yàn)自己的實(shí)力,行而知不足,才萌生了重返科班專攻念、做和配角的想法,一來(lái)藝不壓身,會(huì)的東西越多,日后的路才越寬,二來(lái)“一臺(tái)無(wú)二戲”,主演通曉配角的戲,成為通才、多面手,才能把握舞臺(tái)的整體效果,進(jìn)而自領(lǐng)一班,獨(dú)樹一幟。后來(lái)的事實(shí)證明,他正是這樣一位目標(biāo)遠(yuǎn)大的演員。

當(dāng)然,他早年的選擇也有非常現(xiàn)實(shí)的考慮,在嗓音變聲尚未完全恢復(fù)的情況下,力不從心地倉(cāng)促投入競(jìng)爭(zhēng),和廣學(xué)多練蓄勢(shì)待發(fā),哪一個(gè)更為明智呢?

馬連良(右)、梅蘭芳(左)演出《汾河灣》

接下來(lái)的曲線運(yùn)行,還體現(xiàn)在接近和繞開余叔巖。一代宗師譚鑫培逝后的很長(zhǎng)歲月里,他所創(chuàng)立的譚派藝術(shù)仍然居于老生行的主流位置,后起的老生大都學(xué)譚,其中的佼佼者是余叔巖,把譚派藝術(shù)進(jìn)一步推向精致化,創(chuàng)立了譚、余演唱體系的又一座豐碑,故而晚些的青年老生又將他當(dāng)作學(xué)習(xí)的楷模,馬連良也是其中之一。重返富連成期間,他利用不回科班住宿的便利條件,一度對(duì)看余叔巖的戲風(fēng)雨無(wú)阻,一場(chǎng)不誤。他早年學(xué)戲就是譚派路子,這時(shí)繼續(xù)從造詣精深的余叔巖處汲取營(yíng)養(yǎng),從藝的路線似乎出現(xiàn)了從譚到余直行的趨勢(shì),他也完全有希望成為一位譚派或余派名角,但后來(lái)的事實(shí)是,他由譚向余,卻在余那里沒有停下,而是再度繞開,又呈曲線延伸了。

這是他的又一次重要選擇,再度放棄了“直行”的機(jī)會(huì)。據(jù)說(shuō)余叔巖發(fā)現(xiàn)馬連良經(jīng)常在臺(tái)下看自己的戲,曾經(jīng)把他約去,坦率地說(shuō):“你不要只學(xué)我,應(yīng)該按照你自己的條件向前摸索,再闖出一條路來(lái)!”不好確定這番話的影響有多大,但他確實(shí)繞開了余叔巖,而且采取同樣的先接近后又疏離的方式,先近后遠(yuǎn)地行走于同時(shí)期的其他名家之間,如譚小培、王又宸的“老譚派”,言菊朋從老譚派演化的細(xì)膩纖巧唱法,王鳳卿的汪派風(fēng)韻,時(shí)慧寶的古樸儒雅,賈洪林的念、做優(yōu)長(zhǎng)……接近是為了博采,疏離是出于熔鑄各家于一身,闖自己的路。

這是一條蜿蜒往復(fù)而又始終前行的曲線,馬連良早年的問(wèn)藝之旅就是這樣不斷延伸,由涓涓細(xì)流變得越來(lái)越寬闊,沒有止步于某一江河的支流,而是本身就將成為一條大河。

戲臺(tái)這個(gè)小世界,是由許多的點(diǎn)凝結(jié)而成的;江河般的流派藝術(shù),也是通過(guò)融匯、吸納一切有關(guān)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴才變得波瀾壯闊的。不求筆直的捷徑,沒有絲毫的急功近利,腳踏實(shí)地而又不畏曲折地前行,應(yīng)該是馬派藝術(shù)創(chuàng)立的“秘密”之一,也是前輩大師為后人留下的學(xué)習(xí)和傳承流派藝術(shù)的精神楷模。在國(guó)家藝術(shù)基金2017年度資助的京劇馬派藝術(shù)人才培訓(xùn)班上,那么多新人摯愛馬派藝術(shù),在專業(yè)老師的指導(dǎo)下孜孜以求,希望他們從大師的藝術(shù)足跡中吸取教益。(劉連群)

標(biāo)簽: